В российский прокат 3 апреля выходит фильм «Батя 2. Дед» – продолжение успешного ностальгического проекта четырехлетней давности о суровых методах воспитания нынешнего поколения, чье детство пришлось на модные теперь в кино 1990-е. Снял сиквел Илья Учитель – выходец известной кинематографической династии, до этого экспериментировавший со спортивным байопиком «Стрельцов» и сказкой «Летучий корабль». Мы поговорили с Ильей о том, как ему удалось в новом «Бате» совместить кинематографические отсылки сразу нескольких поколений, богатой мимике Евгения Цыганова, в пластической гриме сыгравшего деда, работе на «домашней студии» и правилах, которым его в процессе сотворчества научил отец – Алексей Учитель.

Насколько вообще в вас отзывался первый фильм? С учетом того, что вы, наверное, все же и чуть моложе главного героя, и родители ваши несколько иного воспитания и биографии, нежели персонажи Вдовиченкова и Лядовой из первого «Бати».

Мне кажется, что первый «Батя» был довольно универсальной историей, которая отзывалась и во мне. Я действительно немного моложе героя Стаса Старовойтова, но не настолько, чтобы вообще не понимать, о чем идет речь в фильме. Так что очень надеюсь, что и во втором «Бате» нам удалось создать универсальный киноязык, способный объединить совершенно разные поколения.

Первый «Батя», за счет его формы, выросшей из одноименного веб-проекта, в полнометражном фильме отчасти тоже был набором сцен, иллюстрирующих своего рода психотерапевтический стендап героя Стаса Старовойтова. В сиквеле у вас получилось более цельное произведение.

Мы очень хотели добиться этой цельности! Когда я только прочитал сценарий, то он сразу отозвался в моем сердце, как и первый фильм. Однако я понимал, что на создание того фильма, который у нас в итоге получился, уйдет еще много времени, в том числе и работа со сценаристами, с которыми мы должны перейти от эпизодических воспоминаний, составляющих основу первого фильма, к именно цельному художественному произведению.

Ностальгические сцены с молодым Евгением Цыгановым были изначально или это ваша придумка?

В сценарии вся «черно-белая» часть уже была, однако, мне, как режиссеру, с оператором Павлом Медведевым ее нужно было полностью перепридумать, чтобы встроить именно в это кино.

Мне показалось, что здесь вы вдохновлялись «оттепельными» фильмами.

Не могу сказать, что перед нами стояла такая задача и мы брали за визуальную основу «оттепельные» или более ранние фильмы и просто их копировали. Конечно, мы ими вдохновлялись, но ни в коем случае не ставили целью снимать сцены из них покадрово. Мы пересмотрели «Судьбу человека», «Военно-полевой роман» и еще множество чудесных советских фильмов, чтобы понять, как там методологически выстраивался свет и какое было мизансценирование, чтобы максимально передать на экране ту эпоху. Но это касалось, скорее, технических, а не смысловых задач.

В интервью для нашего сайта про «Летучий корабль» вы говорили, что для вас важна музыка. Расскажите, какие музыкальные референсы были здесь – кроме «Дельтаплана»?

У меня, кстати, «Дельтаплан» после первого «Бати», где он был главным музыкальным произведением, почему-то не сильно отложился в голове. Конечно, у нас он тоже звучит, но к музыке мы подходили несколько иначе. На «Батю-2» я пригласил композитора Савву Розанова, который работал как раз на «Летучем корабле», а до этого еще на «Стрельцове», так что у нас уже сложился полноценный тандем. «Батю-2» я бы тоже назвал музыкальным фильмом, так как для каждого из героев и соответственно для каждой из эпох мы постарались найти свои вехи в музыке, на основе которых складывали саундтрек. А уж финал этой истории точно очень музыкальный и лиричный.

Насколько сложно было в сиквеле объединить теперь уже, получается, четыре поколения – герой Стаса Старовойтова, его сын, его отец и его дед в исполнении Евгения Цыганова.

Это была не самая простая задача, но сложнее ее воплотить оказалось, скорее, уже на монтаже. То есть в сценарии мы нашей большой командой постарались учесть все переходы и идеи, которые закладывались авторами, однако уже на монтаже поначалу получалось мозаичное кино, поэтому пришлось в хорошем смысле докрутить и допридумать некоторые вещи. Надеюсь, у нас это получилось.

Первый фильм говорил, что мы, с одной стороны, все родом из детства, но с другой – с течением лет все-таки можем меняться. В случае с большим количеством поколений это работает? Грубо говоря, меняется ли характер героя Евгения Цыганова, когда он молодой парень, и когда он уже дед?

Я считаю, что наше кино вообще не про воспитание или какие-то философские вопросы о том, меняется ли человек с возрастом. Как бы банально это ни звучало, но наше кино – про любовь. Про то, как предыдущие поколения закладывают в нас именно эту любовь к окружающим, гуманизм и эмпатию, порой суровыми методами. Но каждое зерно такой искренней, можно даже сказать сермяжной, любви прорастает в нас именно с хорошей стороны. Парадокс в том и состоит, что в детстве ты мог видеть, как условно режут свинью, но запомнил это именно как часть твоего детства – счастливого, потому что и дедушка тебя любил, и папа, и мама с бабушкой. Так что весь «Батя» он не про жесткие методы воспитания, а про то, что люди любят друг друга, несмотря на порой суровые времена и нравы, в которых живут.

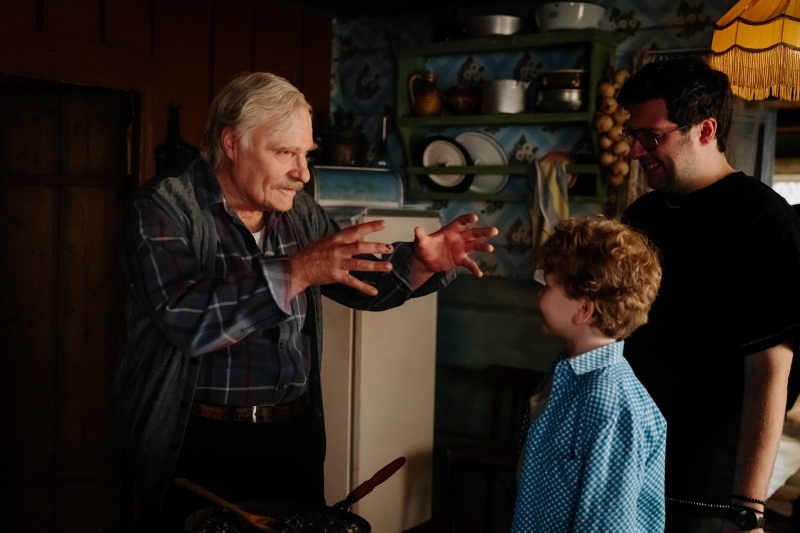

На «Летучем корабле» вы поработали в формате сказки, где персонаж складывается не только из актера, играющего его роль, но и из грима в том числе. Здесь у вас Евгений Цыганов, кажется, впервые в кино представший в настолько неузнаваемой версии деда. Насколько было сложно работать с Цыгановым в гриме? Или тут все же помог мем, что мимика Евгения мало чем отличается от проекта к проекту?

Я, честно говоря, не считаю, что Женя одинаков во всех своих ролях.

Я тоже! Но мем же вы знаете?

Конечно! Но отвечу серьезно! В фильме «Батя-2. Дед» зрителям будет представлена широкая палитра эмоций Евгения Цыганова! Он действительно очень тонкий и удивительный артист – мне с такими еще не доводилось работать. Женя с огромным энтузиазмом отнесся к этому герою и сам очень многое привнес в роль. В театре у него уже был опыт с пластическим гримом, но в кино, кажется, впервые. Но это совершенно никак не повлияло на его талант. Возможно, даже позволило к каким-то сценам подойти еще более творчески, как умеет Женя.

В полном метре вы стартовали с «Огней в большой деревни» – проектом тоже отчасти сказочным. Потом был «Летучий корабль», сейчас «Дед», впереди – «Молодая Яга». Насколько определенный уровень сказки, фантазии, домысла, мечты (как в том же «Стрельцове») вам необходим в ваших режиссерских проектах? И готовы ли вы в какой-то момент уйти в чистый реализм, затрагивающий исключительно героев здесь и сейчас?

Я бы не сказал, что мыслю какими-то конкретными категориям. Опять же прозвучит банально, но для любого постановщика первична история, а уж под каким жанром она подается, это как раз режиссерская задача — придумать визуальный новый мир и/или язык повествования. Если я вдруг увижу какой-то цепляющий меня триллер про маньяков или суровую драму, то с удовольствием в них погружусь.

Вы же начали работать не только режиссером, но и продюсером дебютантов. Почему?

Несмотря на то, что «Батя-2. Дед» – моя первая работа не на «домашней» студии ТПО «Рок», мне приходится заниматься еще кучей интересных вещей. В том числе продюсерскими проектами, правда, пока я бы громко себя продюсером не называл. Это, скорее, издержки работы на той самой домашней студии. Но мы действительно выпустили первый проект «Особенности национальный больницы», где я был продюсером, но насколько хорошим, лучше спросить у режиссера Станислава Светлова. И планируем еще много проектов, в том числе сериальных, где я, слава богу, пока не числюсь режиссером. Это не только совместные истории с ТПО «Рок» моего отца Алексея Учителя, но и сотрудничество с новой студией Russian Code.

Вы сказали про «домашнюю студию», и я вспомнила, что не задала вам в связи с «Батей» личный вопрос. Помните ли вы какие-то правила жизни/мудрости, которые впервые услышали именно от отца?

Дело в том, что папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил. В нашем совместном проживании творческой жизни и заключается вся учеба и воспитание. Его метод вообще, кстати, никогда не учить – он просто доносит свои мысли непосредственно во время творческого процесса. И после громких разногласий и даже обид, ты сидишь один в другой комнате, анализируешь и течение процесса, и все сказанное папой, и понимаешь, что он с его безграничным опытом все равно прав, – такая вот у него есть противная черта. Я бы рад сказать, что мы стали автономны друг от друга и я ничего не слушаю, но скажу честно, что горжусь возможностью попросить у него совет. Но меня радует, что теперь и он иногда у меня спрашивает мое мнение по тому или иному поводу. Это очень греет душу.

Последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?

От режиссера, который не так давно снял сказку, такой ответ прозвучит смешно, но мне не хватает разножанровости. Я понимаю, что поток нынешних отечественных фильмов продиктован в том числе тем, что завлечь зрителя в кинотеатры можно только визуально богатой историей. Но все-таки это не означает, что нужно полностью забыть о других фильмах – думаю, репертуар офлайн-кинотеатров и их аудитория могли бы значительно расшириться за счет картин разноформатных и разноплановых, как это сейчас происходит на стримингах.

«Батя 2. Дед» в кинотеатрах с 3 апреля